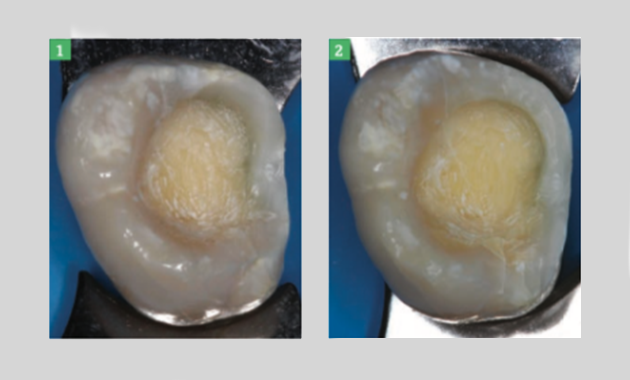

Scellement dentinaire immédiat et optimisation des protocoles de collage

Le scellement dentinaire immédiat s’inscrit dans la dentisterie adhésive minimalement invasive. Ce protocole aux apports mécaniques et biologiques demande une mise en œuvre rigoureuse.

L’évolution des pratiques tend vers une odontologie raisonnée par la notion de gradient thérapeutique et la recherche de reproduction des tissus dentaires lésés par des techniques directes et indirectes plus conservatrices (théorisées sous le concept du « biomimétisme »). De par les matériaux employés (composites ou céramiques), ces techniques sont indissociables des procédures de collage indispensables à leur mise en œuvre. La mise en place de restaurations en méthode directe (par exemple composite direct ou CFAO directe) est effectuée sur une dentine fraîchement coupée au cours d’une même séance, alors que dans le cadre de restaurations indirectes la pièce prothétique est collée de manière différée. Ce laps de temps avant la pose de la restauration engendre de possibles contaminations au niveau de la dentine « non protégée ». Pashley fut le premier à proposer en...

Ce contenu est réservé aux utilisateurs inscrits sur le site dentaire365.fr

Déjà abonné ? Connectez-vous