La « Strip Technique » : une solution de vestibuloplastie simple et reproductible

La technique de la bandelette ou « Strip Technique » permet de réduire les suites liées à ce type de prélèvement en garantissant une cicatrisation plus rapide du site donneur.

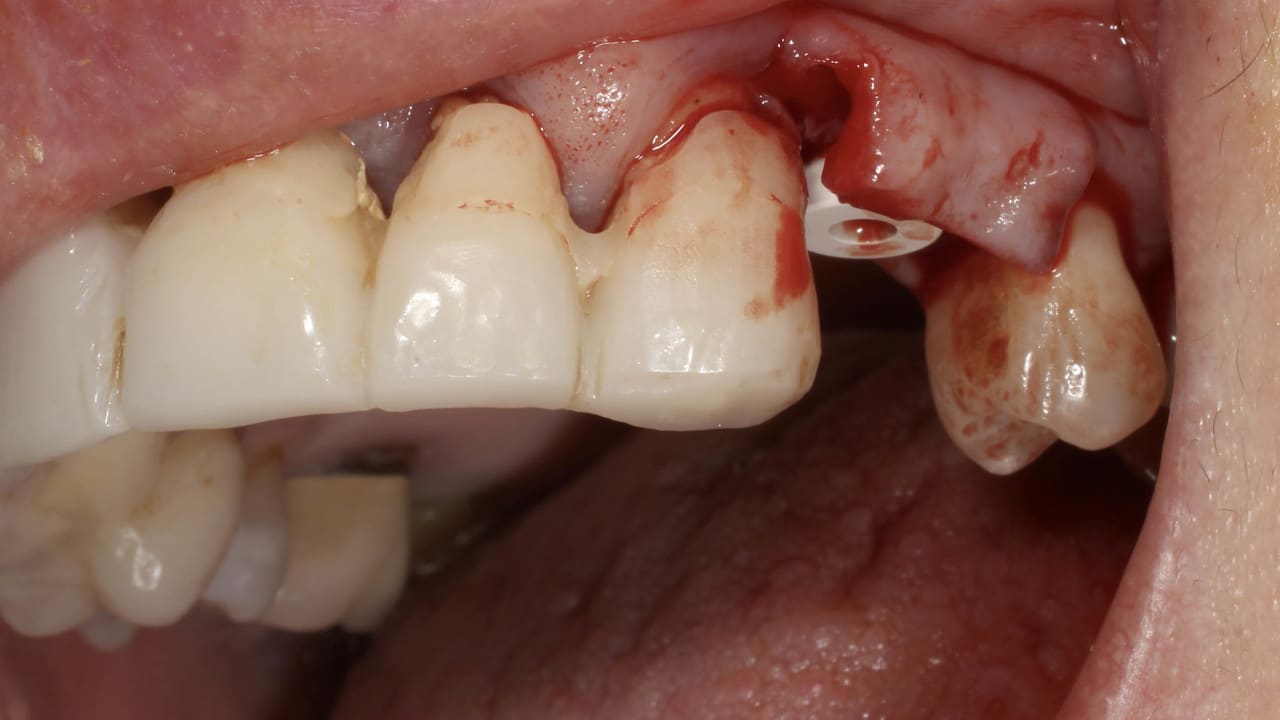

Lors de réhabilitations complexes incluant des reconstructions osseuses pré-implantaires de grande étendue, la perte de tissu kératinisé et le déplacement coronaire de la ligne muco-gingivale (LMG) constituent un défi dans la gestion des tissus mous. Bien souvent, si on a bien travaillé, on se retrouve avec un volume osseux restauré. La radio est hyper séduisante et le volume à implanter tout à fait généreux. Mais cliniquement, que dire de la gencive, du vestibule ? Quel site donneur pour une grande étendue ? Et pas question dans ce cas de se contenter d'un greffon conjonctif enfoui ; pas le choix dans ce cas !

Les solutions devront s'équilibrer entre l'étendue des sites donneurs (le palais la plupart du temps) et l'usage de matrices d'origine xénogéniques ou allogéniques.<

L'utilisation de tissus...

Ce contenu est réservé aux abonnés de la revue dentaire365.

Déjà abonné ? Connectez-vous